Bersiap Menghadapi Disrupsi Iklim

Perundingan iklim di Madrid gagal menyepakati peningkatkan target penurunan emisi global dan mengatasi dampak lain perubahan iklim. Kegagalan negosiasi itu semestinya tak menyurutkan adaptasi dan mitigasi nasional.

Perundingan iklim di Madrid gagal menyepakati peningkatkan target penurunan emisi global, merumuskan skema perdagangan karbon dan transfer teknologi, hingga pendanaan bagi negara-negara terdampak. Namun, kegagalan global ini tak harus melemahkan mitigasi dan adaptasi kita, karena bagaimanapun dampak perubahan iklim telah datang, bahkan semakin cepat dan kuat.

Negosiasi iklim pada 2 Desember hingga 15 Desember 2019 ini merupakan yang terlama dalam sejarah 25 tahun Pertemuan Para Pihak-Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP-UNFCCC). Delegasi dari hampir 200 negara bergulat selama lebih dari 40 jam tambahan, setelah dua minggu dari waktu yang direncanakan habis.

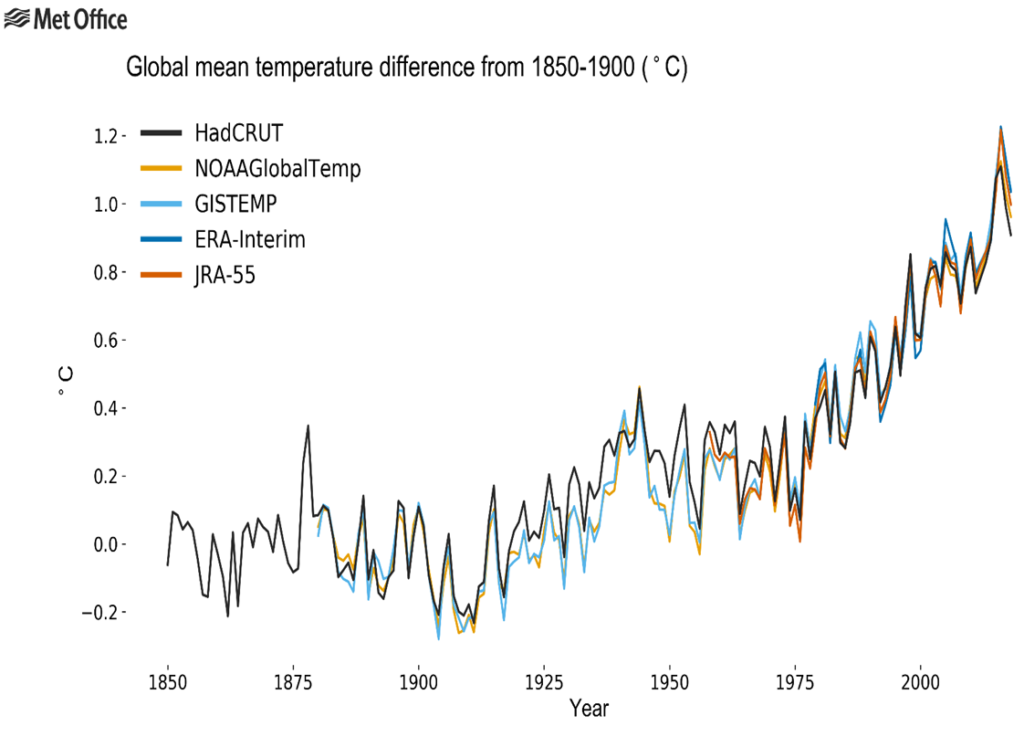

Namun, mereka gagal menjawab seruan utama dari ilmuwan untuk meningkatkan target penurunan emisi agar kenaikan suhu global tidak lebih dari 2 derajat celsius, bahkan seharusnya kurang dari 1,5 derajat celsius, dibandingkan tahun 1850-an. Mereka abai terhadap gelombang unjuk rasa yang digelar di dalam maupun di luar kompleks pertemuan iklim.

Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB Patricia Espinosa mengakui kegagalan pertemuan iklim kali ini. Menurut dia, konferensi tidak menghasilkan kesepakatan sesuai amanat Artikel 6 Kesepakatan Paris tentang pedoman pasar karbon yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi dan sumber dana untuk adaptasi.

Tanda-tanda kegagalan perundingan sebenarnya telah terlihat sejak awal, ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai memproses kemunduran mereka dari Perjanjian Paris 2015. Alasannya, Perjanjian Paris yang mewajibkan tiap negara untuk menurunkan emisinya mulai tahun 2020 itu akan mengganggu ekonomi mereka.

Penarikan mundur negara dengan emisi terbesar ini, secara psikologis memicu pesimisme dalam COP25. Apalagi, sepanjang perundingan, negara dengan emisi lebih tinggi, yang digalang Amerika, hampir selalu bertentangan dengan negara-negara lebih kecil dan rentan.

Sekalipun 114 negara membentuk Aliansi Ambisi Iklim dan menyatakan bakal meningkatkan rencana penurunan emisi, namun tidak ada keputusan bersama yang mengikat. Apalagi, negara-negara pengemisi utama seperti Amerika, China, Brazil, India, hingga Indonesia juga tidak menunjukkan sikap hendak meningkatkan ambisi penurunan emisi melalui Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NCDs) yang akan dijalankan mulai tahun 2020.

Untuk negara berkembang, kegamangan mereka terutama disebabkan negara-negara maju masih enggan meningkatkan dukungan di bidang keuangan, teknologi dan pengembangan kapasitas, yang tanpa itu mereka tidak dapat membangun dengan rendah karbon dan memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Perdebatan juga berlarut-larut tentang bagaimana memberikan pendanaan kepada negara-negara miskin yang telah menghadapi naiknya permukaan laut, kekeringan, dan konsekuensi lain dari perubahan iklim yang telah hadir.

Mereka akhirnya, banyak agenda penting yang harusnya diputuskan dalam COP25 ditunda pembahasannya hingga tahun depan dalam COP 26 di Glasgow, Inggris.

Disrupsi Global

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan, kegagalan perundingan iklim ini akan meningkatkan risiko yang harus ditanggung umat manusia. Jutaan orang akan dipaksa bermigrasi karena iklim, selain juga sejumlah lapangan pekerjaan, terutama di sektor pertanian dan perikanan yang bakal terpukul. Kegagalan perundingan ini dikhawatirkan bakal memicu gejolak sosial lebih besar.

“Komunitas internasional kehilangan kesempatan penting untuk menunjukkan peningkatan ambisi pada mitigasi, adaptasi dan keuangan untuk mengatasi krisis iklim,” kata dia.

Kita memang sudah nyaris kehilangan waktu untuk mengerem laju pemanasan global. Catatan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), suhu global pada September 2019 sudah 1,1 derajat celcius lebih panas dibandingkan sebelum Revolusi Industri sekitar 1850.

Para ilmuwan telah memperingatkan, dengan tren saat ini, efek pemanasan global akan terus berlanjut dengan sendirinya karena bagian-bagian dari sistem iklim, terutama perairan dan es telanjut mencair. Dengan tren lima juta ton emisi karbon dioksida dilepas ke atmosfer tiap jam, Bumi telah mendekati titik kritis iklim (tipping point), dan kondisi itu tidak mudah dibalikkan lagi sekalipun kita kemudian menurunkan emisi.

Tren emisi ini bisa memicu kenaikan suhu Bumi bisa mencapai 3-5 derajat celcius pada akhir abad ini. Situasi ini tentu bakal berdampak sangat besar bagi seluruh kehidupan di Bumi.

Selain menurunkan luas permukaan daratan karena bertambahnya muka lautan akibat mencairnya es, paerubahan itu bisa menyebabkan perubahan pola hujan dan musim, serta berkurangnya air tawar. Perubahan ini bakal menurunkan daya dukung Bumi menyediakan makanan. Risiko kematian akibat bencana banjir, badai, gelombang panas, dan kekeringan bakal meningkat, selain juga meluasnya serangan penyakit, terutama yang ditularkan nyamuk.

Mitigasi dan Adaptasi

Kegagalan disepakatinya Buku Aturan Paris karena perundingan Article 6 menemui jalan buntu, tidak lantas membuat Indonesia mengabaikan kewajiban penurunan emisi. Kita sudah memiliki target pengurangan emisi, bahkan perencanaan pembangunan jangka panjang rendah karbon yang harus diwujudkan.

Sejumlah studi menunjukkan, selain memicu disrupsi sosial ekonomi, transisi pembangunan rendah karbon sebenarnya juga menjadi peluang bagi Indonesia. Tren global menunjukkan biaya teknologi terbarukan, seperti solar panel untuk tenaga surya, akan terus menurun. Belum lagi, Indonesia juga sumber energi panas bumi, yang potensinya mencapai 25.300 megawatt (MW), namun yang dimanfaatkan baru 2.000 MW.

Seperti disampaikan tokoh perubahan iklim Al Gore, dalam diskusi di Paviliun Indonesia di COP25, solusi untuk menghadapi persoalan perubahan iklim saat ini telah tersedia, namun membutuhkan komitmen untuk menerapkannya. Misalnya, terkait sektor energi yang menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca juga sudah banyak alternatifnya. “Kabar baiknya, harga dari listrik berbahan baku tenaga surya dan angin bakal menjadi lebih murah,” kata dia.

Sebaliknya, batu bara akan semakin mahal, termasuk juga dampak yang harus ditanggung. Kalau kita terus berinvestasi energi berbasis batubara seperti terjadi saat ini, akan butuh biaya besar untuk beralih ke energi terbarukan,

Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bahwa pembangunan rendah karbon di sektor energi berpeluang meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia 6 persen dan membuka peluang pekerjaan baru 15,3 persen pada 2045. Selain memperbaiki mutu lingkungan, pembangunan rendah emisi akan menambah PDB Indonesia 5,4 triliun dollar AS pada 2045 dan mengurangi kematian dini 40.000 orang.

Artinya sebenarnya kita mempunyai modal untuk melakukan pengurangan emisi secara nasional dengan target sendiri dan menggunakan sumber daya sendiri. Selain mitigasi, yang juga harus segera disiapkan adalah adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia termasuk yang paling rawan. Data Bappenas dalam Rencana Adaptasi Nasional Indonesia, sekitar 90 persen desa di Indonesia rentan terdampak perubahan iklim skala moderta dan tinggi. Sekitar 102.000 km garis pantai Indonesia memiliki beragam tingkat kerentanan, dan 1.800 km di antaranya termasuk kategori sangat rentan.

Sumber artikel: kompas.id, 26 Desember 2019 oleh AHMAD Arif, Editor: Evy Rachmawati, Foto: KOMPAS/Tatang Mulyana Sinaga